療愈珠寶是什么?許多福告訴你

|

隨著消費升級與情感需求的深化,珠寶行業正經歷一場從“物質象征”到“心靈陪伴”的深刻變革。作為療愈珠寶領域的創新引領者,許多福品牌今日發布行業深度解析,揭秘療愈珠寶的核心內涵與文化價值,闡釋其如何通過“情感優先”的產品邏輯,將珠寶從“冰冷的奢侈品”轉化為“有溫度的情緒伙伴”。  一、傳統珠寶的價值重構:從“材質崇拜”到“情感共鳴” 長久以來,鉆石、翡翠等傳統珠寶以材質的稀缺性與工藝的精湛性定義價值。一顆高品質鉆石的價格由“4C標準”(重量、顏色、凈度、切工)決定,成為財富與地位的象征,而黃金等貴金屬更形成“按克計價”的消費慣性,品牌溢價空間有限。這種“材質定價”邏輯下,珠寶淪為少數人的奢侈品,難以滿足當代消費者對精神表達的需求。

許多福指出:“Z世代消費者不再滿足于珠寶的外在裝飾功能,而是渴望通過佩戴傳遞個性態度,甚至獲得情緒療愈。例如我們的沉香手串用戶反饋,選擇產品不僅因為天然香氣緩解焦慮,更看重‘平安順遂’的文化寓意——這正是療愈珠寶‘情感優先’的核心邏輯。” 數據顯示,超60%的年輕消費者認為,珠寶的情感價值(如文化寓意、心理暗示)已超越材質本身,而療愈珠寶通過融合心理學、傳統文化與天然材質,恰好填補了這一市場空白。

二、療愈珠寶的誕生:文化底蘊與時代需求的雙重賦能

療愈珠寶并非憑空創造,而是文玩文化、傳統醫學與現代消費趨勢的結晶。在古代,泰國紅寶石被視為“勇氣護身符”,西方水晶被賦予占星意義,中國儒家“君子比德于玉”、佛教念珠文化更深刻體現了珠寶與精神寄托的關聯。近代以來,美國商會規范“生辰石”體系、西方水晶療愈理論的流行,進一步推動了“材質靈性”概念的普及。 疫情后,社會壓力催生“療愈經濟”爆發。2024年全國城鎮調查失業率平均值5.1%,疊加健康焦慮,消費者轉向“文化療愈”尋求心理慰藉。許多福敏銳捕捉這一趨勢,將儒釋道文化精髓融入產品設計:如以“仁”為主題的翡翠吊墜、刻有《心經》的小葉紫檀手串,既保留木材天然養生功效(如沉香助眠、崖柏提神),又通過吉祥符號傳遞“平安”“智慧”等美好愿景。 “中國擁有4000多年的文化寶藏,療愈珠寶不是簡單的飾品,而是傳統文化的當代轉譯。”許多福設計總監在采訪中表示,品牌旗下“五行系列”“生肖守護系列”產品,正是通過五行哲學、生肖文化與現代設計的結合,讓年輕消費者在佩戴中獲得文化認同與情緒安撫。

三、兩大核心維度:狹義功效與廣義賦能的雙重價值

(一)狹義療愈:聚焦于材質本身所具備的療愈屬性。在眾多材質中,有一些因其特殊的物理或化學性質,對人體健康有著積極影響。例如在傳統認知里,被提及的 “四大名木”,沉香、老山檀、小葉紫檀和海南黃花梨,它們在調節心腦血管、行氣止痛、散發療愈香氣助眠等方面有著一定功效;碧璽等電氣石材質因自帶弱電流,能與人體生物電產生共振,促進微循環。 (二)廣義療愈:文化心理的深層滋養 在儒家文化中,“仁、義、禮、智、信”被轉化為可佩戴的精神符號:如“仁愛之心”玉墜提醒友善處世;佛教“慈悲”理念融入觀音吊墜設計,成為信徒的“心靈錨點”;道教“順應自然”思想則體現在原木材質的粗獷設計中,傳遞“返璞歸真”的生活態度。色彩心理學亦被廣泛應用:紅色瑪瑙激發活力、藍色海藍寶平復情緒,形成“視覺療愈”的直觀體驗。 值得關注的是,許多福創新性地將“心理暗示”轉化為產品設計語言。例如“招桃花”粉水晶手鏈、“事業運”黃水晶吊墜,通過明確的寓意標簽,為消費者提供積極的心理引導。這些產品不是迷信,而是文化符號的現代演繹,就像人們佩戴幸運符尋求心理慰藉,本質是一種積極的自我暗示。

四、材質創新與市場突圍:木作與晶石的雙輪驅動 療愈珠寶的材質體系呈現兩大支柱: 木作類:木作類材質在療愈珠寶中占據重要地位 以沉香、小葉紫檀、海南黃花梨為代表的“四大名木”,因獨特的藥用價值與文化屬性成為許多福的核心材質。此外,果實類材質如星月菩提(象征智慧)、猴頭核桃(寓意吉祥),通過年輕化設計(如撞色搭配、極簡繩藝),吸引Z世代消費者。

晶石類:色彩能量的視覺療愈 水晶與寶石類是許多福產品線的另一重點。晶的種類豐富多樣,白水晶被稱為 “水晶之王”,具有凈化能量、提升氣場的作用;粉水晶則被視為愛情石,能招來桃花,增進人際關系;紫水晶寓意著智慧和靈感,有助于提高學習和工作效率。在制作療愈珠寶時,常用的寶石一般品質并非***,像海藍寶、水晶、黑曜石等,它們價格相對較低,且常常會在基礎上進行染色、注膠等優化處理,以提升其美觀度。雖然這些寶石的價值比不上紅寶石、藍寶石等珍貴寶石,但它們顏色豐富、款式多樣,深受年輕人喜愛。

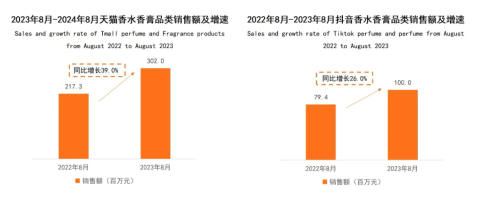

五、行業現狀與未來:在風口與挑戰中守護長期價值 當前全球沉香市場規模已達185.5億美元,年增長率24.25%,中國療愈珠寶市場年增速達34.5%,遠超傳統珠寶品類。

在消費地域上,一線城市和部分經濟發達的二線城市是療愈珠寶的主要消費市場,然而行業仍面臨兩大挑戰:一是產品同質化與質量參差,部分品牌以“療愈”概念炒作低價劣質產品;二是“科學依據”爭議,部分消費者質疑文化寓意的“玄學”屬性。為了應對這些挑戰,行業內需要加強自律,建立規范的質量標準和鑒定體系: 1.建立標準體系:相關部門可以制定療愈珠寶的行業標準,明確天然材質檢測、文化元素標注等細則; 2.強化科學背書:企業和品牌應加大對療愈珠寶的科學研究和宣傳力度,通過科學實驗和專業解讀,讓消費者更加了解療愈珠寶的原理和功效,消除誤解。 3.文化深度賦能:開設“療愈文化課堂”,邀請非遺傳承人、心理學家解讀產品背后的文化邏輯與心理機制,幫助消費者建立理性認知。 展望未來,許多福品牌表示:“療愈珠寶的終極價值,是成為‘可佩戴的文化安慰劑’。我們既要擁抱Z世代的情感需求,更要守護行業的科學性與文化厚度。當一件珠寶能陪伴用戶從焦慮走向平和,它就超越了商品范疇,成為承載個人故事與精神寄托的‘心靈伙伴’。” 結語:重新定義珠寶的“奢侈品”內涵 從材質崇拜到情感共鳴,從身份象征到心靈陪伴,療愈珠寶的興起標志著珠寶行業的“價值重構”。許多福以傳統文化為根、以科學理性為翼,在這場變革中確立了清晰的品牌定位——不是創造新的奢侈品,而是打造“觸手可及的情緒療愈方案”。當珠寶開始承載溫度與故事,它便真正走進了消費者的內心,這或許正是療愈珠寶給予行業的最大啟示:最好的“奢侈品”,從來不是價格標簽,而是與用戶的情感共振。

|